台風や水害時に起こるお風呂問題

今年も台風や気象の変化で大きな被害が起こりました。

日常あたりまえに行っている「お風呂・入浴」

前回の記事でも書かさせていただいた様に、復興時の優先順位としては「お風呂・入浴」は低い位置づけです。

株式会社EINS(アイン)では、入浴機器を企画開発製造メーカーとして

日常生活の一部である「お風呂・入浴」問題について向き合っていきたいと考えております。

今回の記事では、実際被災地でこまったことや影響と対策、日常生活までに戻るまでの生活について考えてみました。

実際に被災して困ったこと

実際に台風で被災した人々が経験した困ったことのランキングは、被災の規模や地域によって異なることがありますが、一般的な調査や報告に基づいて、以下のようにまとめられます。

| 項目 | 理由 | 困った事 | |

| 1 | 電気・ガスが使えない | 台風で停電やガス供給が止まると、照明、家電製品、そしてスマートフォンの充電ができなくなり、日常生活が一気に不便になります。冷蔵庫やエアコンが使えないため、食材の腐敗や暑さ寒さへの対応が特に厳しいです。また、長時間の停電は家庭だけでなく、病院や施設にも影響を与えます。 | 電気の回復までの間、冷蔵庫の食料が腐る、スマートフォンが使えない、生活のリズムが乱れる |

| 2 | 情報が届かない | 停電によってテレビやラジオが使えず、また通信障害でインターネットやスマートフォンの使用も制限されるため、最新の台風情報や避難指示が確認できない状況に陥ります。これにより、適切なタイミングで避難できず、危険な状況に置かれることもあります。 | 避難情報や救援情報が得られない、周囲の状況がわからない、家族や友人と連絡が取れない |

| 3 | 食料品が足りない | 台風の後、店が営業を停止したり、物流が滞るため、食料品が不足することが頻繁にあります。特に停電の影響で冷蔵庫の中の食材が使えなくなり、家庭にある食料だけでしばらく過ごさなければならないこともあります。 | スーパーが休業し、食料の入手が困難、保存食の不足 |

| 4 | 飲み物や水が足りない | 断水や流通の停止により、水や飲み物の確保が困難になります。特に飲料水が足りないと、日常生活に加えて、体調管理にも悪影響が出る可能性があります。飲み水の他にも、調理や衛生管理に必要な水も不足しがちです。 | 飲み水の確保が難しい、調理や洗濯など生活水の確保に困る |

| 5 | 被災によるストレス | 災害後の生活は不便が多く、さらに被災した環境自体が大きなストレス要因となります。ライフラインの停止、避難生活の不便さ、将来への不安などが重なり、特に長期にわたる停電や避難生活は精神的な負担を大きくします。 | 長期間の不便な生活に対するストレス、避難所でのプライバシー不足、日常生活の再建への不安。 |

台風被災時には、ライフラインの停止や物資不足、情報不足に加え、心理的な負担も大きく、事前の準備や適切な対応が非常に重要です。

事前の準備 影響と対策

台風や大雨による災害は多岐にわたりますが、適切な備えと迅速な対応が被害の軽減につながります。気象情報や自治体の指示に注意し、災害が発生する前に可能な限りの準備を行うことが重要です。

| 項目 | 理由 | 影響 | 対策 | |

| 1 | 河川の氾濫・洪水 | 台風や大雨によって大量の雨水が短時間で降り注ぐと、河川の水位が急激に上昇し、堤防が決壊する恐れがあります。これにより、洪水が発生し、住宅地や農地が浸水し、広範囲にわたって被害をもたらします。 | 人命の危険、住居やインフラの損壊、農作物の被害 | 避難計画の整備、堤防の強化、適切な河川管理 |

| 2 | 土砂崩れ | 大雨によって地盤が緩み、山地や丘陵地で土砂崩れが発生します。特に、台風や長期間の降雨が続くと、地盤が十分に水を含み崩れやすくなります。これにより住宅や道路が埋まり、命を奪うこともあります。 | 人命の危険、住居やインフラの損壊、農作物の被害 | 避難計画の整備、堤防の強化、適切な河川管理 |

| 3 | 高潮 | 台風の接近に伴って、風が海水を押し寄せる「高潮」が発生します。特に沿岸部の低地では、通常の潮位を超える海水が陸地に流れ込み、洪水の原因となります。高潮は台風の強さと風向きによって大きく左右されます。 | 沿岸地域の浸水、住宅やインフラの破損、漁業への被害 | 防潮堤の建設、早期警戒システムの整備、沿岸部の避難誘導 |

| 4 | 強風 | 台風の特徴的な被害の一つが強風です。特に中心付近の風速は非常に高く、木が倒れたり、建物の屋根が吹き飛ばされたりすることがあります。また、物が飛散することで二次的な被害が発生することもあります。 | 建物の損壊、倒木、停電などのインフラの障害 | 建物の強化、風による飛散物の片付け、避難勧告の徹底 |

| 5 | 停電 断水 | 台風による強風や洪水の影響で、電柱や送電線が倒れたり、浄水施設が被害を受けることがあります。このため、広範囲にわたって停電や断水が発生し、日常生活が大きく影響を受けます。特に災害発生直後の復旧作業が難航することが多く、数日間にわたってライフラインが遮断されるケースもあります。 | 暮らしの利便性の低下、医療施設の機能停止、食品の保存困難 | 予備電源や水の備蓄、自治体による緊急対応チームの編成 |

| 6 | 避難所での健康 リスク | 台風や大雨による災害発生後、多くの人々が避難所に集まりますが、これにより集団感染症や健康リスクが高まる場合があります。特に、衛生管理や食料供給が不十分な状況では、体調不良者が増えることがあります。 | 感染症の拡大、体調不良、精神的ストレスの増加 | 避難所の衛生管理、食料や医薬品の確保、心理サポートの提供 |

| 7 | 交通の 混乱 | 大雨や台風の影響で、交通機関が麻痺することが頻繁にあります。道路が冠水したり、土砂崩れで通行不能になったり、鉄道やバスの運行が停止することがあります。これにより、避難や救援活動が滞ることもあります。 | 避難の遅延、物流の停止、経済的損失 | 避難所の衛生管理、食料や医薬品の確保、心理サポートの提供 |

| 8 | 家屋の 破損 | 台風や大雨によって、家屋が直接的な被害を受けることがあります。強風で屋根が飛ばされたり、洪水で浸水被害を受けたりすることが主な例です。特に老朽化した建物や防水対策が不十分な住宅は、被害のリスクが高いです。 | 住む場所の損失、復興費用の負担増加 | 建物の耐久性向上、防水工事、保険への加入 |

台風や水害時におけるお風呂問題

被災者にとって大きなストレス要因となります。特に、停電や断水が長期化することで、入浴が困難になる場合、衛生面での問題や心身のリフレッシュができないことが深刻な影響を及ぼします。ここでは、災害時に起こるお風呂問題と、それに対する対策や復旧の道のりを詳しく説明します。

台風や水害時におけるお風呂問題は、被災者にとって大きなストレス要因となります。特に、停電や断水が長期化することで、入浴が困難になる場合、衛生面での問題や心身のリフレッシュができないことが深刻な影響を及ぼします。ここでは、災害時に起こるお風呂問題と、それに対する対策や復旧の道のりを詳しく説明します。

1. 断水による入浴困難

台風や水害による被害で、水道施設が破損し、断水が発生することはよくあります。断水が起こると、飲料水の確保が最優先されるため、入浴に使える水がなくなります。特に夏場の台風や大雨後は、汗や汚れが溜まりやすく、身体を洗えないことで不快感が増すとともに、皮膚トラブルや感染症のリスクも高まります。

- 影響: 長期間お風呂に入れないことで、衛生面が悪化し、体臭や肌のかゆみ、細菌感染のリスクが高まります。また、疲労やストレスも蓄積され、心身の健康に影響を与えることもあります。

2. 電気・ガスの停止によるお風呂の利用制限

台風の後、停電やガスの供給が停止すると、多くの家庭ではガス給湯器が使えなくなり、温かいお湯を使った入浴ができなくなります。寒冷地や冬の季節では特に温かいお湯を利用できないことが体調を崩す原因にもなります。

- 影響: 寒さで身体が冷えることや、温かいシャワーを浴びられないことで体調不良を引き起こす可能性があり、特に高齢者や子ども、体の弱い人々には深刻な問題となります。

3. 避難所でのお風呂不足

避難所では、人数に対して入浴設備が不足していることがよくあります。特に大規模な避難所では、お風呂がそもそもない場合や、設置されていても利用できる時間が限られている場合が多いです。プライバシーや衛生面の問題もあり、特に女性や子どもにとっては入浴が大きなストレスになることがあります。

- 影響: 長期間避難所で過ごす場合、定期的な入浴ができないことで心身のリフレッシュができず、ストレスが増大します。さらに、衛生状態が悪化することで、避難所全体の健康リスクが高まります。

復旧までの道のり

お風呂問題を解決するためには、断水や電気・ガスの復旧が不可欠です。しかし、被災地では復旧作業が遅れることがあり、数日から数週間入浴ができないこともあります。そのため、自治体やボランティア団体が提供する緊急支援の一環として「移動式お風呂」や「災害時入浴支援サービス」が重要な役割を果たします。

1. 入浴支援

- 移動式お風呂: 大型の車両にお風呂が設置されており、被災地に派遣されることで、被災者が無料で入浴できるサービスです。日本では自衛隊やボランティア団体が、この移動式お風呂を展開することがあります。

- 銭湯や温浴施設の支援: 被災地の近隣の銭湯や温浴施設が無料で開放される場合もあります。こうした施設を活用することで、多くの人が少しでもリフレッシュできる機会を得ることができます。

2. 自宅でのお風呂再開までの準備と工夫

水道やガス、電気が復旧するまでの間、自宅でできる対策としては、以下のようなものがあります。

- ウェットティッシュや体拭きタオルの活用: 入浴ができない時に、体を清潔に保つための代替手段としてウェットティッシュや体拭き用タオルを利用することが効果的です。これにより、最低限の衛生を保つことができます。

- ポータブルシャワーや簡易バスセットの準備: 事前にポータブルシャワーや簡易的なバスセットを用意しておくと、復旧までの間に身体を洗う手段として役立ちます。これらはアウトドア用に市販されているものも多く、災害時にも活用できます。

3. 精神的なケアとしての入浴の重要性

お風呂は、身体を清潔に保つだけでなく、精神的なリフレッシュやリラクゼーションにも大きく寄与します。台風や水害後の被災者にとって、入浴は日常生活に戻るための大切な要素です。お風呂に入ることで、被災時のストレスや疲労を少しでも和らげることができ、回復への一歩を踏み出す力にもなります。

- お風呂の心理的効果: 温かいお湯に浸かることで、心身がリラックスし、ストレスが軽減されることは科学的にも証明されています。被災時には、少しの入浴でも気持ちのリセットが図れるため、精神的な回復に重要な役割を果たします。

台風や水害時のお風呂問題は、衛生面と心理面の両方で被災者にとって重要な課題です。断水や停電が続く中で入浴できない状況は心身に多大な影響を与えますが、自治体や地域の支援、また事前の備えを活用することで、この問題に対応することができます。入浴が復旧した際には、ただの生活の一部というだけでなく、心のケアの重要な手段として捉え、積極的に活用することが大切です。

銭湯や温浴施設 衛生面での不安

台風や水害後、銭湯や温浴施設が被災者にとって貴重な入浴手段となることが多いですが、多くの人々が一斉に利用するため、衛生面での懸念も出てきます。特に、被災時はストレスや体調の変化も大きく、衛生面が十分に管理されていないと健康リスクが高まります。ここでは、銭湯や温浴施設利用時に考慮すべき衛生面の懸念と対策について説明します。

台風や水害後、銭湯や温浴施設が被災者にとって貴重な入浴手段となることが多いですが、多くの人々が一斉に利用するため、衛生面での懸念も出てきます。特に、被災時はストレスや体調の変化も大きく、衛生面が十分に管理されていないと健康リスクが高まります。ここでは、銭湯や温浴施設利用時に考慮すべき衛生面の懸念と対策について説明します。

1. 密集状態による感染症のリスク

台風や水害後、多くの人が同じ時間に銭湯や温浴施設を利用するため、施設内が混雑しやすくなります。混雑した場所では、皮膚疾患や感染症のリスクが高まります。特に、免疫力が低下している高齢者や子供、体調を崩している人々にとっては、共用の施設での感染症が心配されます。

- リスク: 水虫、湿疹、細菌感染など、皮膚疾患やウイルスが広がる可能性があります。特に、多くの人が使用するため、床やシャワーエリア、湯船などで感染のリスクが高まります。

2. 不十分な消毒・清掃

銭湯や温浴施設が通常の運営状態ではなく、災害時に特別に開放されている場合、十分な清掃や消毒が行き届かないことがあります。多くの利用者が短期間で集中することにより、施設の衛生管理が追いつかないケースがあり、これが衛生問題の原因となります。

- リスク: 施設の清掃が頻繁に行われていないと、シャワーや湯船、脱衣所などに細菌やウイルスが残留し、利用者に健康被害をもたらす可能性があります。また、水質管理が不十分な場合、レジオネラ菌などの感染リスクが生じます。

3. 共用タオルや備品の使用による感染

一部の銭湯や温浴施設では、タオルや備品(シャンプー、石鹸など)が共用されることがあります。特に被災時は、持参できるものが限られているため、利用者が共用のものを使わざるを得ない場合が多いですが、これが感染症拡大の原因となることがあります。

- リスク: 共用のタオルやシャンプーボトルは、多くの人の手に触れるため、ウイルスや細菌が移動しやすくなります。これにより、皮膚疾患だけでなく、風邪やインフルエンザ、その他の感染症が広がるリスクがあります。

4. 水質の管理不足による健康リスク

銭湯や温浴施設の水質管理は、通常の運営状態でも重要な課題ですが、被災後の特別な状況下では、十分な水質管理が行われないことが考えられます。特に水害が発生した場合、施設自体の水源や水道システムに問題が生じ、水質が悪化する可能性があります。

- リスク: 不適切な水質管理が行われた場合、レジオネラ菌などの水由来の感染症が発生するリスクが高まります。温かい環境では、これらの細菌が繁殖しやすいため、適切な消毒や水の入れ替えが行われていないと感染リスクが急増します。

5. 衛生対策の不十分な個人の行動

災害時は、被災者一人一人が衛生に気を使う余裕がないことも多く、結果的に銭湯や温浴施設を利用する際の基本的なマナーが守られないことがあります。シャワーを使わずに湯船に入る、十分に身体を洗わないなど、他の利用者への感染リスクを高める行動が見られることもあります。

- リスク: 個々の衛生意識が低下していると、施設全体の清潔さが維持できず、感染症や皮膚病のリスクがさらに増します。

6. 衛生問題への対策

これらの衛生リスクに対処するため、施設側と利用者の両方が取り組むべき対策があります。

- 施設側の対策: 施設の管理者は、定期的な消毒作業と水質チェックを徹底する必要があります。特に混雑時は、スタッフを増員し、清掃や水の入れ替えの頻度を高めることが求められます。また、人数制限を設けて、密集状態を防ぐことも有効です。

- 利用者の対策: 個人レベルでは、共用のタオルやシャンプーを使用せず、できる限り自身で持参したものを使用することが推奨されます。シャワーを利用してから湯船に入る、長時間の入浴を避けるなど、他の利用者との接触を減らす行動も大切です。

銭湯や温浴施設は、台風や水害後に大きな安らぎを提供する場所ですが、混雑や衛生管理の問題によって感染リスクが高まる可能性があります。施設側の適切な管理と利用者のマナーが重要であり、事前に衛生対策を考慮して行動することで、感染症のリスクを最小限に抑えながら、安心して利用できる環境を整えることができます。

安心・安全はお風呂「ナノミストバス」

株式会社EINSが開発したナノミストバスは、銭湯や温浴施設における衛生面の心配を解消するための画期的な解決策です。

特に災害時に多くの人が同時に入浴を利用する状況では、衛生管理が難しくなりますが、ナノミストバスはその問題を効果的に解決できる技術を提供します。

以下では、ナノミストバスの特徴や利点について具体的にわかりやすく記載させていただきます。

ナノミストバスとは

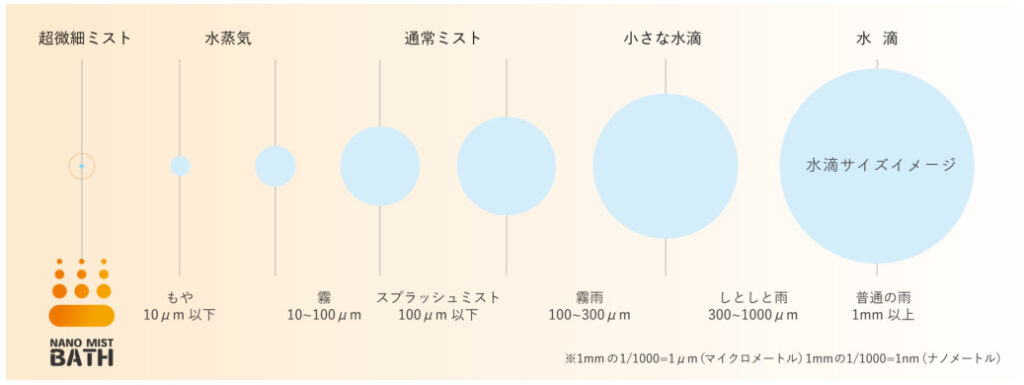

ナノミストバスは、超微細な水粒子をミスト状に噴霧することで、従来のお風呂のように湯船に入らずとも全身をクリーンに保ち、リフレッシュできる入浴方法です。

この「ナノミスト」は、非常に小さな水滴で構成されており、皮膚の表面に付着して効率的に身体を洗浄します。

ナノミストバスが選ばれる理由

ナノミストバスは入浴が困難な方、介護施設、リハビリステーションなど歩行が困難な方や長時間、湯船につかれない心臓疾患の方など様々な方にご利用いただいております。

従来の入浴より移動が少なくなり介助者の負担を減らし利用者も安心して使用できます。

なぜナノミスト浴で体がきれいになるの

体の汚れの大半は、体内から出た汗や皮脂が酸素に触れて酸化するために、ベトついたり匂いが発生したりしたものです。

汗は本来かいたときは非常に新鮮で、匂いもベタつきもありません。

ナノミストバスは体内から体温をあげ、新鮮な汗をかき、古い汗と乳化するように働きかけます

。乳化した汗は毛穴や皮膚の隙間に入り込んだミストと共に流れ落ちます。

この残った汗をタオルで拭き取ることで体を綺麗に保ち、今まで経験したことのないような爽やかさを体験することができます。

ナノミストは、一般的なミストと比べて1000分の1ほどの小さな水粒子を使用しており、肌の表面だけでなく毛穴の奥までしっかりと水分が届くため、深い洗浄効果が期待できます。

まとめ

今回の記事では、災害時におけるお風呂問題について書かせていただきました。

外国と比べて自然災害が多い日本

地震の18.5%が日本で起こり、全世界の活火山 の7.1%が日本にあります。

日常生活が一変してしまう災害に、入浴機器メーカーとして今後も改題に取り組んでまいります。